(11) 격동기의 보헤미안 양수아

(11) 격동기의 보헤미안 양수아

그에게 그림은 '살아 숨쉬는 숨결ㆍ영혼의 몸짓'이었다

술로만 살다가 위증 시인 만나 작품 몰두

시화전 ㆍ 서울전시회 위해 '최후의 도전장'

반향 불구 2점 팔려…끝내 죽음으로 추락

그해 겨울, 양수아는 화실에서 밤늦도록 친구들과 술을 마셨다. 그러다가 느닷없이 문을 열고 밖으로 나가는 것이었다. 오후부터 내린 눈으로 세상은 하얗게 변해 있었다. 그는 신발과 양말을 벗어 양손에 들고는 "이 순백의 세상, 나처럼 오염된 놈은 이 깨끗한 눈을 밟을 자격이 없어." 울먹이면서 눈 위를 아이처럼 조심스럽게 걷는 것이었다.

알코올중독 증상이 일어난 것은 이 무렵부터였다. 술에 취하면 전봇대와 피투성이가 되도록 싸우기도 했고, 철조망에 옷을 걸어놓고 잠들기가 일쑤였다. 취하면 부르는 노래는 주로 '헤이 맘보' '서커스의 노래' '빨간 마후라' 등이었다. 말년에는 주로 '빨간 마후라'를 불러대곤 했다. 빨치산으로 낙인 찍힌 그에게 공산주의를 상징하는 빨간색의 '빨간'은 체제에 대한 저항의 의미도 깃들어 있었다.

그 무렵 그가 마시는 술은 주로 경성사과주였다. 체력이 바닥이 나버린 탓에 막걸리나 소주는 독해서 마실 수 없고, 맥주는 비싸서 또 마실 수 없었다. 그는 술 속에서 익사해가는 중이었다.

이 무렵 그에게 마지막 회생의 기회가 왔다. 당시 한국일보 주재기자였던 위증(魏增) 시인이 시화전을 제의해온 것이었다. 위증은 양수아의 천재성을 이미 파악한 터였고, 그를 술 속에서 끄집어내주고 싶어 했다. 양수아의 빛나는 작품들을 만천하에 내걸리게 하고 싶었고, 그 워밍업으로 시화전을 제안한 것이다.

슬럼프에 빠져있던 그는 시화전과 서울전시회를 위해 술을 끊고 작품에 몰두하기 시작했다. 작품을 그릴 때면 언제나 옷을 벗어부치고 작품과 하나가 돼 나뒹굴듯 빠져들었다. 그는 작품에 완벽하게 몰입해 들어갔다. 그런 그에게 자연을 있는 그대로 재생하는 것은 견딜 수 없는 일이었다. 객관적 재생작업은 사진 찍는 일처럼 그에게는 무가치한 일이었다.

그는 생명에 미만해있는 내부적 힘을 끄집어내 보여주고 싶었다. 살아있는 그림을 그리고 싶었다.

어느날 과일 바구니에 들어있는 사과와 배를 바라보며 정물화를 그리다가 느닷없이 일어나 과일바구니를 내동댕이쳐버렸다. 그리고는 그 자리에 신문지를 구겨 과일 크기만 하게 얹어놓고 그것을 그리는 것이었다.

이를 지켜보던 이들은 아연실색할 수밖에 없었다. 이처럼 그에게 외부적 재생작업은 무의미함을 씹는 듯한, 참을 수 없는 고통이었던 것이다.

그림에 몰두해 있는 그의 모습은 여느 때와는 달랐다. 평소에 보여지는 우울감이 드리워진 모습이 아니었다. 오직 엄숙하고 경건하게 몰입된 모습이었다. 정신없이 붓질하거나, 나이프로 문지르거나, 물감을 덧바르다가 뒤로 몇 걸음 물러나 눈을 가늘게 뜨고 한참 바라보곤 했다.

그러다가 용수철처럼 캔버스 앞으로 튀어나가 정신없이 물감을 문지르곤 했다. 양수아는 구상으로서의 회화가 아닌 음악으로서 그림을 그리는 것이었다. 소나타나 야상곡을 그리는 것이었다. 달콤한 선율의 하모니, 격정과 환희 등을 색채의 리듬을 통해 표현하고자 하는 것이었다.

Y싸롱에서의, 위증 시인과의 시화전이 성공적으로 끝나자, 그는 평생 소원이던 서울전시에 돌입했다. 온 힘과 열정을 모아 그는 마침내 최후의 도전을 시도했다.

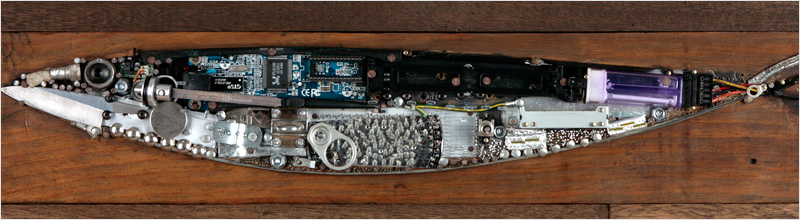

<그림3중앙)

1971년 9월15일부터 21일까지 서울국립공보관 화실에서 양수아 작품전이 열렸다. 작렬(炸裂)ㆍ격렬(激烈) 등 영혼의 힘과 생명감이 분출된 황홀한 작품 40점을 내걸었다. 한 시대를 힘겹게 건너온 천재의 영롱하고 명징한 정신이 서울화단을 장식한 것이다.

뜨거운 반향에도 불구하고 그러나 팔린 작품은 겨우 두 점뿐이었다. 아내가 집값을 갚기 위해 수예품을 팔아 모은 돈 5만원이 한 순간에 낙엽처럼 흩어져 버린 것이다. 양수아의 영롱한 영혼의 눈물ㆍ피ㆍ땀방울과 함께.

그는 서울전 실패 이후 단박에 죽음으로 추락할 수밖에 없었다. 희망과 열정과 존재의 의미가 남김없이 소진돼 버린 것이다. 그는 서울전에 이어 여수전을 마지막으로 자살하듯 생을 마감하고 말았다. 전설적 고통의 궤적과 명징한 영혼의 율동이 춤추는 그림들을 남긴 채. 화가는 왜 그림을 그리는 것일까.

사람의 마음 속에는 누구나 더 이상 자라지 않는 한 아이가 살고 있다. 귄터 그라스의 양철북에 나오는 오스카처럼 성장을 멈춰버린 아이. 성장할 그 아이에게 성장할 기회를 주는 것이 사랑이며 예술이다. 화가는 상처의 치유를 위해 그림을 그린다. 그 상처의 서식처는 영혼이다.

화가는 시대의 폭압 속에 성장이 멈춰버린 우리 가슴 속 아이에게 성장할 기회를 주기 위해 그림을 그린다. 예술가에게 예술은 상처의 치유 행위다.

예술이 위대한 것은 예술가의 작품에 투사된 상처를 보면서 관객도 함께 상처를 치유한다는 점이다. 상처는 인식되는 순간 치유되기 때문이다.

양수아는 시인 김수영이 노래했던 '풀'과 같은 존재였다. 풀은 바람에 가장 빨리 눕고 가장 빨리 일어선다. 하지만 양수아는 일어나지 못했다. 아무도 그의 쓰러짐을 거들떠 보지 않았던 것이다. 이런 이유에서 양수아에 대한 추억의 정체성은 잔인함이다. 운명은 끝까지 위대한 화가에게 우호적이지 못했고, 화가는 끝내 치명적 허무를 스스로에게 수락하고 말았던 것이다. 시인ㆍ문예비평가

<그때 그 순간> 양수아 일화

도둑 맞았다던 그림 화장실 덮개로 쓰이고 있었고…

양수아ㆍ배동신ㆍ강용운 남도화단의 세 원로를 괴롭힌 것은 외로움이었다. 가장 높이 난 갈매기 조나단처럼 이들은 고독한 찬바람을 견뎌야만 했다. 고독을 공유한 이들은 날마다 오센집, 기미코집, 선선집 등에서 만나 질 세라 서로의 외로움을 겨뤘다.

어느날, 배동신ㆍ강용운 이 두 사람이 앉아있는 오센집에 희색이 만면한 양수아가 급하게 뛰어들었다. "드디어 내 그림을 알아보는 사람이 나타났단 말야!" 감동부터 쏟아놓는 것이었다. "늬놈 따위, 그림을 누가 사가기라도 했단 말여?" 두 사람이 이구동성으로 소리쳤다. "사간 게 아니고 내 그림을 흠모하던 사람이 몰래 들어와서 훔쳐갔단 말여, 이놈들아! 얼마나 갖고 싶었으면 그림을 다 훔쳐갈꾸."

"다 완성된 뒤에 가져갔으면 좋았을 텐데 말여. 허허, 그래도 그림 보는 눈은 있어 갖고. 역시 예술은 길고, 세상은 넓고도 넓단 말여, 허허."

자부심에 들떠 마구 으시대는 것이었다. 그 말이 사실이라면 양수아의 천재성을 알아본 사람이 있다는 확실한 증빙이었다. 미심쩍은 눈초리를 보내던 강용운이 "그 말이 사실이라면 그 기념으로 선선집에서 내가 축하주 한잔 사지. 양수아의 천재성을 위해 건배라도 해야 될 것 아녀."

선뜻 부러움을 표시하는 것이었다. 세 화가는 오센집을 나와 양수아의 화실로 가서 직접 상황을 살펴보기로 했다. 양수아 화실은 지금의 중앙로가 생기기 전, 구법원통이라고 불리던 조그만 길목의 이층에 있었다. 신이 난 양수아는 우쭐대며 앞장을 섰고, 배동신ㆍ강용운이 그 뒤를 조무래기처럼 따랐다. 골목길을 걸어 화실에 도착해보니 아닌게 아니라, 문이 열린 화실엔 캔바스가 사라져버린, 빈 이젤만 덩그렇게 놓여있는 것이었다.

"봐라, 이놈들아. 내 그림을 훔쳐간 게 틀림없지? 허허, 역시 예술가는 외롭지 않도다. 위대한 작품은 반드시 알아주는 법이거든."

싫지 않다는 듯 마구 너털웃음을 짓는 것이었다. 그렇게 화실문을 잠그고 막 한 블록 건너에 있는 선선집을 향하려던 참이었다. 배동신이 무언가를 발로 툭, 걷어차며 박장대소를 하는 것이었다. "우헤헤, 근디 이것은 뭐여?"

배동신이 걷어찬 것은 재래식 화장실 구멍 덮개로 사용되고 있던, 양수아의 그리다 만 그림이었다. 당시엔 모두가 재래식 화장실을 사용하고 있었고, 그 재래식 화장실 내용물을 퍼내기 위해 밖으로 문이 나 있었다.

그 재래식 화장실 문의 덮개로 양수아의 그림이 사용되고 있는 것이었다. 바람이 불었는지 실수로 이젤을 건드렸는지, 그리던 그림이 골목길에 내팽개쳐진 것이었고, 그 그림을 가져다가 누군가가 재래식 화장실 구멍을 덮어놓은 것이었다.

양수아의 얼굴이 다시 우울의 그림자로 뒤덮히는 순간이었다. "허허 꼴 좋도다. 위대한 천재의 작품이 화장실 구멍덮개로나 쓰이고 말여." 박장대소를 하던 세 화가는 다시 술집을 향해 쓸쓸히 걸어갈 수밖에 없었다. 근대 남도화단의 황량한 삽화 한 컷.